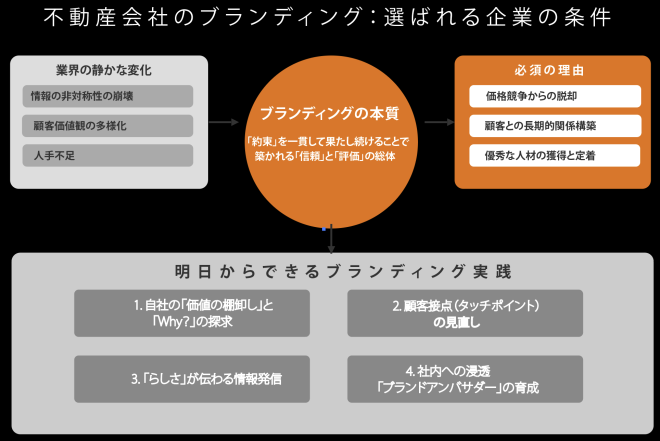

なぜ今、不動産会社に『ブランディング』が必要なのか?選ばれる企業の条件

- 不動産会社

皆さん、こんにちは。クラスコの小村典弘です。

今日のテーマは、現代の不動産ビジネスにおいて、なぜ「ブランディング」がこれほどまでに重要なのか、ということです。もしかすると、「うちは地域密着でやってきたから」「実績があれば大丈夫」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私は、これからの時代、ブランドを持つ会社だけが生き残り、そして成長できると確信しています。

不動産業界には、今、静かでありながら、非常に大きな変化の波が押し寄せています。それは、単なる景気の波や法改正といった目に見える変化だけではありません。テクノロジーの進化、顧客の価値観の多様化、そして働き方の変革といった、より本質的な構造変化です。この変化の時代において、旧来のやり方だけを続けていては、いずれ淘汰されるリスクがあります。

この記事では、なぜ今、不動産会社にとってブランディングが不可欠なのか、その本質と、明日から実践できる具体的なステップについて、私の経験や「DO IDEA」の考え方を交えながらお伝えしていきます。経営者の方、業界で働く方、そしてこれから不動産業界を目指す方にとっても、自社の未来を考える上で、きっとヒントが見つかるはずです。

はじめに:不動産業界に起きている静かな変化

私が「静かな変化」と表現するのには理由があります。日々の業務に追われていると、なかなかその変化の全体像を捉えることが難しいからです。しかし、確実に市場のルールは変わりつつあります。

一つは、情報の非対称性の崩壊です。かつて、不動産情報は業者が独占的に持っている部分が多く、それがビジネスの基盤の一つでした。しかし、インターネットの普及により、顧客は物件情報、相場、評判などを簡単に比較検討できるようになりました。情報は民主化され、もはや「情報を持っているだけ」では価値になりません。

二つ目は、顧客の価値観の多様化です。単に「広い部屋」「駅近」といったスペックだけでなく、「デザイン性の高い空間」「コミュニティとの繋がり」「環境への配慮」「安心できる管理体制」など、顧客が不動産に求める価値は、ライフスタイルや個人の価値観によって細分化されています。画一的なサービスでは、多様化するニーズに応えきれなくなっています。

三つ目は、テクノロジーの進化(不動産テック)です。AIによる査定、VR内見、電子契約、IoTを活用したスマートホームなど、テクノロジーは業務効率化だけでなく、新たな顧客体験やサービスを生み出す原動力となっています。これらを活用できない企業は、競争上不利になる可能性があります。

そして四つ目は、働き手の意識の変化です。特に若い世代は、給与や待遇だけでなく、企業のビジョンや社会貢献、働きがい、成長機会などを重視する傾向があります。魅力的な企業文化やビジョンを発信できない企業は、優秀な人材の獲得・維持が難しくなります。

これらの変化は、個別に存在しているのではなく、相互に影響し合いながら、不動産業界全体の構造を変えつつあるのです。このような時代において、自社が「何者」であり、「どのような価値を提供できるのか」を明確に示し、顧客や社会、そして従業員から「選ばれる理由」を創り出すこと、それこそがブランディングの本質であり、急務なのです。

ブランディングとは何か?単なる見た目ではない本質

「ブランディング」と聞くと、多くの方がまず思い浮かべるのは、ロゴマーク、おしゃれなウェブサイト、洗練されたパンフレットといった「見た目」の部分かもしれません。もちろん、これらもブランディングの重要な要素ではありますが、それは氷山の一角に過ぎません。

私が考えるブランディングとは、「企業が顧客や社会に対して行う『約束』であり、その約束を一貫して果たし続けることで築かれる『信頼』と『評価』の総体」です。それは、単なるイメージ戦略ではなく、企業の存在意義(パーパス)や提供価値、文化、行動そのものに関わる、経営戦略の中核です。

具体的に分解してみましょう。

- 企業の「らしさ」の定義:自社は何を大切にし、どのような価値を提供したいのか?他社にはない独自の強みやこだわりは何か?(例:デザイン性、テクノロジー、地域貢献、顧客への寄り添い方など)

- ターゲット顧客の設定:どのような価値観を持つ顧客に、自社のサービスを届けたいのか?

- 提供価値(プロミス)の明確化:ターゲット顧客に対して、具体的にどのような価値(便益、感情、体験)を約束するのか?

- 一貫したコミュニケーション:ウェブサイト、広告、SNS、店舗、営業担当者の言動、物件のデザイン、管理対応など、顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)で、約束した価値や「らしさ」が一貫して伝わるように設計・実行すること。

- 体験の創出:顧客がサービスを利用する過程で、期待を超えるポジティブな体験を提供し、感情的な繋がりを深めること。

つまり、ブランディングとは、「何を言うか(コミュニケーション)」だけでなく、「何をするか(行動・体験)」が一致して初めて成立します。どんなに立派な理念を掲げても、現場の対応が悪ければ、ブランドは一瞬で毀損します。逆に、一つ一つの丁寧な仕事や顧客への真摯な対応が積み重なることで、強固な信頼、すなわち強いブランドが築かれていくのです。

これはまさに、私が提唱する「DO IDEA」の考え方にも通じます。アイデアを思いつくだけでなく、それを実行し、形にし、価値に変えていくこと。ブランディングも同様に、定義した「らしさ」や「約束」を、日々の事業活動を通じて「DO=実行」し続けるプロセスそのものなのです。

[関連記事:DO IDEAとは?クラスコが実践する価値創造の考え方へのリンク]

なぜ今、不動産会社にブランディングが必須なのか

では、なぜ「今」、特に不動産会社にとってブランディングが、かつてないほど重要になっているのでしょうか? 先ほど触れた「静かな変化」を踏まえ、さらに深掘りしてみましょう。

1. 差別化による価格競争からの脱却

情報が民主化され、物件スペックでの差別化が難しくなった今、何も手を打たなければ、顧客はより安い手数料、より安い家賃を求めるようになり、必然的に価格競争に巻き込まれます。しかし、ブランドを確立し、「この会社だからお願いしたい」「この物件だから住みたい」という独自の価値(付加価値)を顧客に認識してもらえれば、価格以外の判断基準を提供できます。それは、安心感、デザイン性、コミュニティ、特別な体験かもしれません。強いブランドは、適正な価格で選ばれる力を与えてくれます。

2. 顧客との長期的な関係構築

不動産取引は、一度きりで終わるものではありません。賃貸であれば更新や住み替え、売買であれば買い替えやリフォーム、資産活用など、顧客のライフステージに合わせて長期的な関係を築くことが重要です。ブランディングを通じて、自社の理念や価値観に共感してくれる顧客と繋がることで、単なる取引相手を超えた信頼関係を構築できます。これにより、リピート率や紹介率の向上、LTV(顧客生涯価値)の最大化が期待できます。

3. 優秀な人材の獲得と定着

冒頭でも触れましたが、企業のブランド力は、顧客だけでなく、働き手(従業員)にも大きな影響を与えます。自社が社会に対してどのような価値を提供しようとしているのか、どのような未来を目指しているのか。明確なビジョンと、それを体現する企業文化(ブランド)は、共感を呼ぶ優秀な人材を引き寄せます。また、自社のブランドに誇りを持って働くことは、従業員のエンゲージメントを高め、離職率の低下にも繋がります。人が資産である不動産業界において、これは極めて重要な要素です。

4. 新たな事業機会の創出

確立されたブランドは、信頼の証となります。その信頼を基盤に、既存事業の周辺領域や、新たな分野への進出が容易になります。例えば、地域に根差した信頼ある不動産会社が、リノベーション事業や、高齢者向けの見守りサービス、地域のコミュニティ形成支援などを展開する場合、ブランド力が後押しとなり、スムーズな事業展開が可能になるでしょう。ブランドは、未来への投資でもあるのです。

5. デジタル時代における「見つけてもらう力」

オンラインでの情報収集が主流となった今、顧客は膨大な情報の中から、自分に合った不動産会社や物件を探し出さなければなりません。検索エンジンやSNS上で、自社の独自の価値や魅力を的確に伝え、ターゲット顧客に「見つけてもらう」ためには、明確なブランドメッセージと、それを体現するコンテンツ発信が不可欠です。これもまた、現代におけるブランディングの重要な役割です。

このように、ブランディングは、単なるイメージアップ施策ではなく、事業の持続的な成長と競争優位性を確保するための、極めて実践的な経営戦略なのです。

ブランド力が業績を左右する具体例(クラスコの経験から)

「理屈は分かったけれど、本当にブランドで業績が変わるのか?」と感じる方もいるかもしれません。ここでは、少しだけ私たちクラスコの経験も交えながら、ブランド力が具体的にどのように業績に結びつくのかをお話ししたいと思います。

クラスコは、石川県金沢市を拠点とする不動産会社ですが、単なる物件仲介や管理に留まらず、「人生、楽しい人を増やす」というvisionのもと、デザインリノベーション事業「Renotta(リノッタ)」や、不動産テックを活用した業務支援システム「デザインとテクノロジーのTATSUJIN」開発・提供など、「アイデアとテクノロジーで不動産業界の未来を創造する」ことを目指して事業を展開してきました。

当初から、私たちが意識してきたのは、「他社と同じことはしない」「常に新しい価値を創造する」という姿勢、すなわち「DO IDEA」の実践です。これが、結果的にクラスコのブランドイメージを形成してきました。

例えば、「Renotta」事業。これは、単に古い物件を綺麗にするリフォームではありません。一部屋一部屋に独自のコンセプトとストーリーを与え、デザイン性を高めることで、「この部屋に住みたい」と思わせる付加価値を創造するリノベーションブランドです。この取り組みは、空室に悩むオーナー様から大きな支持を得ると同時に、「おしゃれな部屋に住みたい」と考える入居者様からも選ばれる理由となりました。

結果として、Renottaで施工した物件は、周辺相場よりも高い家賃設定でも、早期に入居が決まるケースが多く、オーナー様の収益改善に貢献しています。これは、まさに「Renotta」というブランドが持つ「デザイン性」「独自性」という価値が、家賃という価格を超えて評価された結果と言えます。

[クラスコサービス:デザインリノベーションRenottaへのリンク]

また、不動産テック事業「TATSUJIN」も、私たちのブランドイメージを形成する上で重要な役割を果たしています。自社で開発・活用し、効果を実証したシステムを全国の不動産会社様に提供することで、「クラスコ=テクノロジーに強い、先進的な不動産会社」という認知が広がりました。これにより、最新のテクノロジーを活用したいと考えるオーナー様や、効率的な経営を目指す不動産会社様との新たな繋がりが生まれています。

[クラスコサービス:不動産テック・TATSUJINへのリンク]

さらに、こうした取り組みは、人材採用にも好影響を与えています。「新しいことに挑戦したい」「業界を変えたい」という意欲的な人材が、クラスコのビジョンに共感し、全国から集まってくれるようになりました。これもまた、私たちが発信し続けてきた「挑戦」「創造」というブランドイメージが、求職者に響いた結果だと考えています。

もちろん、最初からすべてが順調だったわけではありません。試行錯誤の連続でした。しかし、「自分たちは何者で、どこを目指すのか」という軸(=ブランドの核)をぶらさずに、「DO IDEA」を実践し続けたことが、今日のクラスコの姿に繋がっていると確信しています。

これは、クラスコだからできた特別なことではありません。どのような規模の会社であっても、自社の「らしさ」を見つけ、それを磨き上げ、一貫して伝え続けることで、必ずブランドは構築できます。そして、そのブランド力は、必ずや業績という形で返ってくるはずです。

明日からできる小さなブランディング第一歩:「DO IDEA」の実践

「ブランディングの重要性は分かった。でも、何から始めればいいのか…」そう思われる方も多いでしょう。大規模な予算をかけたり、専門のコンサルタントに依頼したりすることだけがブランディングではありません。むしろ、日々の小さな積み重ねこそが、強固なブランドの礎となります。ここでは、明日からでも始められる、具体的な第一歩をいくつかご紹介します。

1. 自社の「価値の棚卸し」と「Why?」の探求

まず、改めて自問自答してみてください。

- 「私たちは、なぜこの仕事をしているのか?(Why)」:単にお金を稼ぐためだけではない、根源的な動機や目的は何か?

- 「お客様(オーナー様、入居者様)に、どのような独自の価値を提供できているか?(What)」:他社にはない強み、こだわり、得意なことは何か?

- 「どのようなお客様に、最も喜んでもらいたいか?(Who)」:理想とする顧客像は?

これを、経営者だけでなく、ぜひ社員の皆さんと一緒に考えてみてください。様々な視点から意見を出し合うことで、これまで気づかなかった自社の「らしさ」や「強み」が見えてくるはずです。これが、ブランドの核となる原石です。

2. 顧客接点(タッチポイント)の見直し

顧客は、様々な場面であなたの会社と接触します。ウェブサイト、電話応対、メールの文面、店舗の雰囲気、スタッフの服装や言葉遣い、物件案内、契約手続き、入居後のフォロー…これら一つ一つが、ブランドを伝える重要なタッチポイントです。

先ほど定義した自社の「らしさ」や「約束」が、これらのタッチポイントで一貫して表現されているかをチェックしてみてください。例えば、「親身な対応」を掲げているのに、電話応対が事務的であったり、メールの返信が遅かったりすれば、ブランドは台無しです。「テクノロジーに強い」と言いながら、ウェブサイトが古いままでスマホ対応もされていなければ、説得力がありません。

改善できる点を見つけ、一つずつ修正していくこと。これも立派なブランディング活動です。

3. 「らしさ」が伝わる情報発信

完璧なブランド戦略が完成するのを待つ必要はありません。まずは、自社の「らしさ」や「想い」が伝わる情報を、できる範囲で発信してみましょう。

- ブログやSNSでの発信:自社の取り組み、仕事へのこだわり、お客様の声、スタッフの紹介などを、自分の言葉で語る。

- 施工事例やお客様の声の紹介:具体的な事例を通じて、自社が提供する価値を分かりやすく伝える。

- 地域活動への参加と発信:地域貢献活動などを通じて、企業の姿勢を示す。

大切なのは、格好つけることではなく、正直に、誠実に、そして継続的に発信することです。その積み重ねが、共感を呼び、ファンを増やしていきます。

4. 社内への浸透と「ブランドアンバサダー」の育成

ブランドは、経営者だけが理解していても意味がありません。全従業員が自社のブランドを理解し、共感し、日々の業務で体現してこそ、本物の力となります。社員一人ひとりが、自社の「らしさ」を理解し、誇りを持って顧客と接する「ブランドアンバサダー」となることを目指しましょう。

社内勉強会を開いたり、朝礼でブランドについて話したり、評価制度にブランドへの貢献度を組み込んだりするなど、社内への浸透策も重要です。

これらのステップは、まさに「DO IDEA」の実践です。まずは考えて(Think)、そして小さくても良いから「DO=実行」してみる。その試行錯誤の中から、自社ならではのブランディングの形が見えてくるはずです。

まとめ:ブランドを持つ会社だけが「選ばれる時代」へ

これまで述べてきたように、不動産業界を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。この変化の時代において、「何をするか(What)」だけを追求していては、すぐにコモディティ化し、価格競争の渦に飲み込まれてしまうでしょう。

これからは、「誰が(Who)」、「なぜ(Why)」それをするのか、という企業の姿勢や存在意義そのものが問われる時代です。そして、その問いに対する明確な答えを持ち、それを顧客や社会、従業員に対して一貫して伝え、共感と信頼を勝ち得ていく活動こそが、本質的なブランディングなのです。

強いブランドを築くことは、一朝一夕にはできません。地道な努力と、時には痛みを伴う変革も必要になるでしょう。しかし、その先には、価格競争から解放され、顧客から、そして社会から「選ばれる」存在となり、持続的に成長していく未来が待っています。

「あなたの会社は、何をもって顧客から選ばれたいですか?」

この問いに対する答えを、ぜひ深く考えてみてください。そして、その答えを形にするための「DO IDEA」を、今日から始めてみませんか?

私たちクラスコも、常に変化を恐れず、新たな価値創造への挑戦を続けていきます。この記事が、皆様の会社の未来を切り拓く一助となれば幸いです。

小村 典弘