空室に「物語」を吹き込むRenottaの挑戦、そして全国へ

1. 課題の発見・背景:埋もれた物件のポテンシャル

地方都市によく見られる、築年数が経過し、設備も古くなった賃貸物件。かつては多くの人が住んでいたであろうその部屋も、時代の流れとともに魅力は薄れ、空室期間が長期化していました。家賃を下げざるを得ないオーナー様の苦悩は深く、「このままでは負の遺産になってしまうのではないか」という危機感を抱いていました。入居希望者も、画一的な間取りや設備では魅力を感じず、より新しく、デザイン性の高い物件へと流れていく現状がありました。

2. DO(実行)に至った動機と行動:「もったいない」を「ワクワク」に変えたい

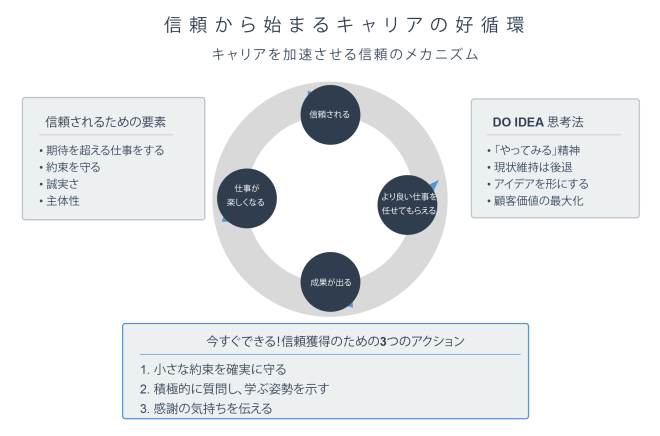

「このまま古くなった物件が価値を失っていくのは、本当にもったいない」。クラスコのメンバーは、そう強く感じていました。単に設備を新しくするだけでなく、その部屋ならではの個性を引き出し、住む人が愛着を持って暮らせる空間を作れないか?そんな想いが、行動の原動力となりました。 そこで立ち上がったのが、**「一戸一絵(いっこいちえ)」**というコンセプトです。一つとして同じものはない、その部屋だけの物語や個性をデザインに落とし込むことで、入居者に「ここで暮らしたい」と思ってもらえるような、魅力的な住まいを提供するというアイデアでした。

3. IDEA(アイデア)の内容:物語を空間に描く「一戸一絵」、そして全国へ

Renottaのアイデアは、単なるリフォームではありません。

徹底的な物件調査とコンセプトメイキング: まず、物件の立地、周辺環境、間取り、そして過去の入居者の声などを丁寧にヒアリングし、その部屋が持つ潜在的な魅力を探ります。「例えば、近くに公園があるなら『ピクニックが似合う部屋』、日当たりが良いなら『陽だまりの中で読書を楽しむ部屋』といった具合に、具体的な暮らしのシーンを想像し、コンセプトを練り上げます。

個性的なデザインと素材の選定: 決定したコンセプトに基づき、壁紙、床材、照明、建具などを一つひとつ丁寧に選びます。時には、古材やアンティークのパーツを取り入れたり、DIY可能な余白を残したりするなど、既成概念にとらわれない自由な発想でデザインを行います。

ネーミングとストーリーによる訴求: リノベーションされた部屋には、そのコンセプトを象徴する名前とストーリーが与えられます。「青空キッチン」、「秘密基地のようなロフト」、「猫と暮らすための工夫」など、具体的なイメージが湧くようなネーミングと、そこでどんな暮らしが送れるのかを想像させるストーリーは、入居希望者の心を掴みます。

そして、クラスコはこのRenottaのノウハウを全国の不動産会社へと提供することを決断します。「DO IDEA」の精神は、自社だけでなく、業界全体の課題解決に貢献したいという強い想いに繋がりました。

4. 結果・成果(課題解決):空室率の改善と家賃アップ、オーナーの笑顔、そして全国への広がり

Renottaの取り組みは、多くの成果を生み出しました。

空室期間の大幅な短縮: 個性的なデザインと魅力的なコンセプトは、入居希望者の目に留まりやすく、一般的なリフォーム物件と比較して、空室期間が大幅に短縮されました。

家賃の向上: 物件の価値が向上したことで、家賃設定を上げることが可能になりました。これにより、長年家賃下落に悩んでいたオーナー様の収益改善に大きく貢献しています。

節税効果によるキャッシュフロー改善: 高いデザイン性と機能性を備えたリノベーションは、節税効果も期待できます。税引後のキャッシュフローが改善することで、オーナー様の経済的な安心感につながっています。

全国への展開と成長: クラスコの提供するRenottaのノウハウは、全国の不動産会社に共感を呼び、加盟店数は現在700店舗を超えるまでに成長。これは、単一の不動産会社発の取り組みとしては日本一の店舗数であり、その成功が全国に広がっています。

5. つながる未来(人生楽しい人を増やす):住まいに「自分らしさ」と「物語」を、全国へ

Renottaが目指すのは、単なる物件の再生ではありません。私たちが提供したいのは、「自分らしい暮らし」を実現できる空間です。

画一的な住まいではなく、自分の個性やライフスタイルに合った部屋で暮らすことは、日々の満足度を高め、人生をより豊かにします。Renottaの部屋で新しい生活を始めた入居者の方々からは、「毎日家に帰るのが楽しみになった」「友人を招きたくなる素敵な空間になった」といった喜びの声が届いています。

クラスコは、この「一戸一絵」のコンセプトと成功ノウハウを全国のパートナーと共有することで、より多くの地域で、より多くの人々に「自分らしい暮らし」の喜びを届けたいと考えています。古くなった物件に新たな価値を与え、そこに住む人の人生を豊かにすることで、私たちはこれからも「人生楽しい人を増やす」という理念を全国へと広げていきます。